Changer une seule variable à la fois ne garantit pas l’obtention de résultats fiables. Certains protocoles reconnus laissent volontairement la place à l’aléa, bouleversant l’idée reçue d’un contrôle total sur l’expérience. L’innovation scientifique procède souvent par ajustements successifs, où l’échec répété sert d’indicateur de progrès.

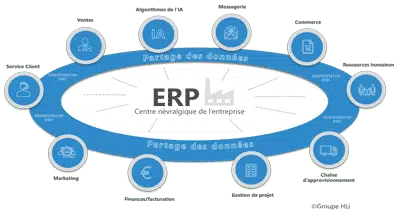

Des protocoles hybrides émergent dans les laboratoires et les espaces de formation. Les outils pédagogiques, longtemps cantonnés à la démonstration, intègrent désormais la simulation, la collaboration interdisciplinaire et l’intelligence artificielle pour accélérer la découverte et l’apprentissage.

Pourquoi l’expérimentation fait toute la différence dans l’innovation scientifique

L’expérimentation bouleverse la recherche scientifique en y injectant une dose d’imprévu, bien loin du laboratoire figé. Sur la paillasse, face à la matière ou au vivant, c’est elle qui impose le tempo et dessine la frontière entre ce que l’on croit et ce que l’on constate. Quand la théorie balise le terrain, l’expérience, elle, le traverse. Le choc d’un résultat inattendu peut faire bifurquer tout un projet, remettre en cause des certitudes et allumer la mèche d’une nouvelle controverse.

Dans les grandes institutions françaises, à Paris comme en région, l’expérimentation est devenue colonne vertébrale de l’innovation. Elle structure la gestion des travaux, irrigue des collaborations parfois improbables entre sciences et économie. À chaque étape, un protocole clair mais audacieux encourage la prise de risque. Voici ce que cela implique concrètement :

- manipuler,

- observer,

- mesurer,

- recommencer.

Ces dernières années, les avancées s’appuient sur une palette élargie de méthodes de recherche : essais randomisés, conception de prototypes, modélisations numériques. Les liens entre sciences et technologie se resserrent, donnant naissance à des découvertes parfois radicales. La France multiplie les initiatives pour encourager la nouvelle génération de chercheurs et renforcer la place du test dans les politiques publiques.

Pour saisir l’impact de ces dynamiques, voici quelques points clés :

- Recherche scientifique : moteur de connaissances et vecteur d’actualités dans les cercles académiques.

- Innovation : souvent issue d’un écart, d’une surprise, d’un protocole revisité à contre-courant.

- Méthodes de recherche : toujours réinventées sur le terrain, entre discipline et créativité.

La sciences poursuit sa route grâce à l’expérimentation, là où les frontières entre domaines s’effacent pour laisser place à la découverte brute.

Quelles sont les méthodes expérimentales qui bousculent les idées reçues ?

La méthode expérimentale ne se limite plus au laboratoire blanc et silencieux. Aujourd’hui, les sciences sociales s’approprient l’expérimentation pour décortiquer les comportements humains dans toute leur complexité. Les tests randomisés contrôlés font irruption en économie, en psychologie, pour mesurer l’impact réel d’une action ou d’un dispositif. Jadis apanage des sciences du vivant, cette technique irrigue désormais la sociologie, l’anthropologie et bien d’autres disciplines.

En recherche qualitative, les protocoles évoluent également. Les scientifiques recourent à l’observation participante mais aussi à l’analyse de traces numériques pour cerner les phénomènes, qu’ils soient sociaux ou naturels. La collecte de données gagne en profondeur : entretiens fouillés, carnets de terrain, dispositifs immersifs. Ces approches enrichissent la vision, font émerger des données insoupçonnées.

Plusieurs grandes familles de méthodes s’imposent aujourd’hui :

- Méthodes mixtes : elles marient statistiques et immersion de terrain, offrant une vue à la fois large et précise.

- Simulation : qu’elle soit réalisée en laboratoire ou en situation réelle, elle permet de tester des hypothèses dans un environnement balisé.

La France se distingue par la vitalité de ses méthodes expérimentales en sciences humaines et sociales, aussi bien à Paris qu’en province. L’interdisciplinarité gagne du terrain : sciences sociales et sciences dures s’allient pour mieux décrypter la complexité du monde. Cette synergie réinvente les manières de produire des connaissances, bat en brèche les dogmes et stimule l’intelligence collective.

Plongée dans les approches innovantes : exemples concrets et outils d’aujourd’hui

La technologie numérique a bouleversé la routine des équipes de recherche. Les protocoles se sophistiquent, les outils se multiplient. Dans les laboratoires de sciences de la vie et de la terre, la modélisation informatique et la simulation deviennent des incontournables. Elles ouvrent la porte à des scénarios inédits, à des tests impossibles avec les seules méthodes traditionnelles. Exemple frappant : des équipes du CNRS à Paris utilisent des modèles de réseaux pour anticiper la diffusion de maladies, croisant données épidémiologiques et paramètres environnementaux.

L’intelligence artificielle s’invite dans l’analyse. Dans l’éducation, des plateformes adaptatives proposent des exercices personnalisés, ajustés en temps réel au parcours de chaque élève. Ces technologies, intégrées à l’enseignement scientifique, génèrent de nouvelles connaissances sur les processus d’apprentissage.

Voici quelques innovations qui changent la donne au quotidien :

- Grâce à la réalité virtuelle, les biologistes peuvent explorer la structure des cellules en trois dimensions, comme s’ils y étaient.

- Les capteurs connectés multiplient les points de mesure, du terrain jusqu’à la salle de classe, rendant la collecte de données plus fine et plus vaste.

Les alliances entre informaticiens, biologistes, sociologues se font de plus en plus fréquentes, créant des méthodes inédites. Le numérique n’efface pas la réalité du terrain, il la prolonge. Les chercheurs s’équipent : extraction automatique de données, analyse massive de corpus, visualisations interactives. Ces pratiques, bien ancrées dans l’actualité scientifique, redessinent les contours de l’innovation dans la recherche.

Former autrement : comment les outils pédagogiques transforment la pratique expérimentale

La formation aux méthodes expérimentales se réinvente sous l’impulsion de nouveaux outils pédagogiques. Enseignants et formateurs, qu’ils interviennent en sciences ou dans d’autres filières, diversifient leurs pratiques pour dynamiser l’apprentissage. Voici comment la classe se transforme :

- Tablettes, capteurs connectés, plateformes collaboratives : le quotidien des élèves s’enrichit et gagne en interactivité.

- Les élèves conçoivent leurs propres protocoles, testent des hypothèses, analysent en direct les résultats de leurs expérimentations.

Derrière cette évolution, il ne s’agit plus seulement de transmettre des savoirs, mais d’encourager l’autonomie et l’esprit critique.

Dans de nombreux lycées, la simulation numérique s’installe durablement. Les élèves manipulent des modèles pour explorer la physique ou la biologie, approfondissent leur compréhension du monde naturel, et apprennent à jauger la robustesse de leurs tests. Cette logique de progression renforce la continuité pédagogique : chaque étape relie la réflexion à la mise en pratique.

Pour accompagner ce mouvement, plusieurs leviers existent :

- Les enseignants accèdent à des modules de formation professionnelle pour intégrer ces innovations à leurs cours.

- Les plateformes de l’éducation nationale facilitent le partage de ressources et l’échange sur les pratiques qui fonctionnent.

La sciences de l’éducation scrute de près ces mutations. Deux défis se dessinent : faire évoluer la pédagogie pour coller à la réalité des sciences, et accompagner les enseignants dans la montée en compétences. L’expérimentation sur le terrain, nourrie par les apports du numérique, redonne toute sa force à la transmission scientifique.

À mesure que les frontières tombent entre disciplines, outils et méthodes, la science s’offre de nouveaux possibles. Demain, l’innovation naîtra peut-être d’un protocole imaginé dans une salle de classe, ou d’une expérience menée à la frontière de plusieurs mondes. Qui sait où mènera la prochaine exploration ?