Un choix n’est jamais totalement rationnel. Même les algorithmes les plus sophistiqués intègrent une part d’incertitude, révélant les limites des modèles logiques. Pourtant, la plupart des décideurs cherchent à éliminer toute trace de subjectivité, convaincus qu’une méthode stricte garantit le succès.

Certains chercheurs constatent que l’intuition, loin d’être un obstacle, améliore parfois la qualité des décisions complexes. Ce constat bouleverse la hiérarchie des méthodes et interroge les étapes traditionnellement recommandées pour apprendre à décider efficacement.

Pourquoi la prise de décision reste un défi pour chacun de nous

Décider ne se résume pas à choisir entre deux options sur un tableau. Le processus décisionnel mobilise une mosaïque de ressources : la raison, l’intuition, les émotions. Quel que soit son environnement, entreprise privée, administration ou association, le décideur évolue sur une ligne de crête, entre incertitude et exigences contradictoires des parties prenantes. La prise de décision réclame un subtil dosage d’analyse rationnelle et de décryptage des signaux parfois à peine perceptibles.

Les sciences du comportement l’attestent : chaque décision s’enracine dans un réseau d’influences plus ou moins visibles. Émotions et intuition, longtemps reléguées au second plan, s’invitent dans l’évaluation des options. Même la rationalité, souvent brandie comme étendard de l’objectivité, ne parvient pas à gommer la dimension subjective de tout choix. Dans le monde professionnel, la décision engage bien au-delà de celui qui la prend : elle rejaillit sur l’organisation ou l’entreprise dans son ensemble.

Impossible de négliger la dimension collective. Le processus implique généralement plusieurs personnes, chacune avec ses propres intérêts, son expertise, ses contraintes. Plusieurs éléments s’entremêlent dans l’arbitrage final :

- enjeux économiques,

- valeurs collectives,

- culture de l’organisation

Prendre une décision, c’est accepter de composer avec la complexité, l’incertitude et le manque d’informations parfaites. Les experts en management le rappellent : la capacité à décider nourrit l’autonomie et la confiance dans les équipes. Mais la décision ne s’arrache jamais totalement à son contexte, ni à ceux qui la portent.

Quels sont les principaux obstacles qui freinent une décision éclairée ?

Rares sont les choix exempts de résistances invisibles. Les biais cognitifs s’invitent souvent dans l’équation. Le biais de confirmation, par exemple, pousse à ne retenir que les informations qui nous arrangent, au détriment d’une analyse complète. D’autres biais, comme l’effet d’ancrage, font surévaluer la première donnée rencontrée, brouillant la réflexion.

La procrastination s’installe insidieusement : remettre à plus tard, par crainte d’une erreur ou du regard des autres, alimente finalement l’inaction. Plus le choix paraît complexe, plus la tendance à repousser s’accentue, jusqu’à ce que la décision soit paralysée par un flot de critères contradictoires.

Le trop-plein d’informations n’arrange rien. Inondé de données, le décideur perd en clarté. Chaque détail supplémentaire risque de diluer la perception des priorités et d’affaiblir la capacité à distinguer l’essentiel de l’accessoire.

Parmi les obstacles les plus fréquents, voici ceux qui s’invitent dans les coulisses du choix :

- Biais cognitifs

- Procrastination

- Paralysie de l’analyse

- Surinformation

- Trop d’informations

Et puis il y a la peur de se tromper, ce poison discret qui enferme le décideur dans une boucle de doutes et de remises en question. L’ensemble de ces freins, parfois silencieux, pèse lourd sur la capacité à trancher sereinement.

Les étapes clés pour structurer une prise de décision efficace et sereine

Tout commence par l’identification précise du problème. Oublier cette étape, c’est risquer de s’engager sur des pistes sans rapport avec la question réelle. Prendre le temps de cerner l’enjeu, d’écouter les parties prenantes, permet d’éviter bien des angles morts. Les organisations les plus performantes ne négligent jamais cette phase, car elle conditionne la pertinence des actions à venir.

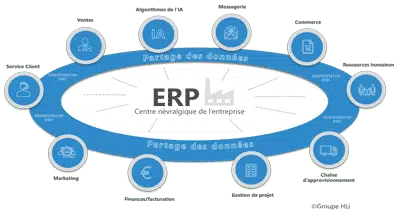

Vient ensuite le temps de la collecte d’informations. Il s’agit de rassembler des données fiables, de croiser les sources et d’examiner la situation sous différents angles. Plus l’analyse s’appuie sur des informations robustes, plus le choix futur gagne en légitimité. Ici, la collaboration prend tout son sens, appuyée par les outils digitaux (tableaux de bord, plateformes collaboratives) qui élargissent la palette d’options à explorer.

L’étape suivante ? Explorer les alternatives sans brider le champ des possibles. Dressez la liste des solutions, pesez les avantages et les limites, recourez à un arbre de décision, une analyse SWOT ou une matrice de comparaison. Cette phase collective fait émerger des idées neuves et ouvre la réflexion à de nouveaux scénarios.

Le choix final s’appuie sur des critères de décision clairement définis, une évaluation rigoureuse des risques et des bénéfices, et l’intégration de la réactivité ainsi que de l’agilité. Une fois la direction arrêtée, formalisez la mise en œuvre, planifiez les étapes et fixez un calendrier précis. N’oubliez pas d’intégrer une phase d’évaluation des conséquences, indispensable pour ajuster le cap le cas échéant.

Vers une meilleure confiance en soi : comment progresser et se former pour décider avec assurance

Renforcer sa confiance en soi relève d’un apprentissage continu, étroitement lié au développement des aptitudes à décider. La prise de décision se nourrit des apports du développement personnel et de l’enrichissement des soft skills. Des compétences telles que l’intelligence émotionnelle ou la gestion du stress soutiennent une posture lucide, capable d’affronter l’incertitude avec plus de sérénité.

Les dirigeants expérimentés misent sur la formation continue et le coaching pour affiner leur capacité à arbitrer, même dans les situations complexes. S’appuyer sur l’intelligence collective, encourager les points de vue divergents, ouvre la voie à une analyse plus nuancée. Les ateliers de codéveloppement ou les dispositifs de mentoring favorisent la réflexion partagée et la remise en question constructive.

Chaque décideur s’appuie aussi sur son expérience et ses valeurs. Prendre le temps d’écouter ce guide intérieur, ce dialogue intérieur où l’on confronte ses propres convictions, éclaire la prise de décision, surtout lorsque la raison ne suffit plus. Les croyances et les habitudes, même inconscientes, influencent la manière d’évaluer les risques et les priorités. Les identifier, les questionner, permet de réajuster ses choix pour qu’ils reflètent vraiment ce qui compte.

Développer ses qualités de décideur, c’est aussi reconnaître l’influence des choix sur les relations interpersonnelles et l’ambiance collective. Une posture affirmée, souple sans être rigide, nourrit l’autonomie et inspire la confiance autour de soi. À force d’entraînement, la décision cesse d’être un saut dans le vide : elle devient une dynamique, un vecteur d’élan pour soi et pour les autres.